1895-1945|日治台灣時期

第二口以PEST的四個面向「外部政治(political)、 經濟(economic)、社會(social)、科技(technological)」反映出日治台灣的縮影。對外可見「始政40周年紀念台灣博覽會」(1935年,昭和10年)的相關文獻,對內則有立石鐵臣(Tateishi Tetsuomi,1905-1980)、中村一政(Kazumasa Nakagawa, 1893-1991)、西川滿(Mitsuru Nishikawa, 1908-1999)等畫家和文學家,以圖像和文字記錄下台灣的民俗風情。櫃內展示了各式紀念戳章、繪葉書、教科書、地圖等,以各個面向還原日治時期台灣的歷史軌跡。

1895-1945|日本統治時代

2番目の入口は4つの方向性PEST「政治的(Political)、経済的(economic)、社会的(social)、テクノロジー的(technological)」により、日本統治時代の台湾の縮図を反映しています。対外的には「始政40周年記念 台湾博覧会」(1935年/昭和10年)の関連文献で、また対内的には立石鐡臣(Tateishi Tetuomi、1905-1980)、中村一政(Kazumasa Nakagawa、1893-1991)、西川満(Nishikawa Mitsuru、1908-1999)などの画家と文学家らにより、図像と文字で台湾の民俗と風情が記録されています。ケース内ではそれぞれの方向性から日本統治時代の台湾の歴史的な足跡を辿ることのできる様々な記念勲章、絵葉書、教科書、地図などが展示されています。

1895-1945|Taiwan Under Japanese Colonial Rule

From the four perspectives of PEST, “political, economic, social, and technological,” Showcase II reflects the microcosm of Taiwan under Japanese Colonial Rule. Externally, there are related documents from the “40th Anniversary of the Ruling Expo in Taiwan” (1935). Internally, there are pictures and texts documenting Taiwan’s customs and culture by painters and writers such as Tateishi Tetsuomi (1905-1980), Kazumasa Nakagawa (1893-1991), and Mitsuru Nishikawa (1908-1999). A variety of memorial stamps, postcards, textbooks, and maps are exhibited in the showcase, restoring the history of Taiwan under Japanese Colonial Rule.

1895-1945 太陽旗下的設計:政治面向

1895年《日清戰爭實記》封面描繪日清代表於〈公義號臺灣引渡〉的版畫,紀錄臺灣割讓日本的歷史;臺灣總督府印刷局發行的《官報》,載明日治臺灣的官方紀錄;1912年《臺灣總督府第十四統計書》的封面上印有上下兩個三角形構成的臺灣總督府徽章「臺字章」,上面的三角形象徵臺灣新高山(玉山),下方是為太平洋倒影,可謂臺灣設計應用的開端;1941年日本遞信省發行「大日本帝国郵便切手:臺湾大屯・次高・タロコ・新高阿里山国立公園」(大屯山、雪山、太魯閣、玉山、阿里山國家公園)郵票。透過政府所發行的報刊、年報、統計、出版、郵票等史實,呈現日治時期政治面向的設計史料。

1895-1945 太陽旗下的設計:產業面向

以《臺灣の專賣》、《臺灣の林業》、《臺灣工業化の諸問題》等出版品,以及觀光旅遊文宣設計,展現南國華麗島的獨特魅力,另外也可見臺灣糖、鹽、菸、米等不同物產的宣傳設計。

森平太郎於 1905 年創立「新高製菓」,1917 年他於臺北古亭區設立牛奶糖工廠,1926 年返回東京設立新工廠,奠定了與森永製菓、明治製菓、江崎固力果並列的地位。

新高製菓促銷的紀念徽章,紀錄日治時期臺灣製菓行業的輝煌盛事。此外,還有「スモカ:壽毛加牙粉」公司的瓶罐包裝設計,以及 1896 年在臺北成立的資生堂藥鋪「中煉齒磨」的彩色包裝盒。

1895-1945 太陽旗下的設計:教育面向

透過日治時期小學校、公學校、師範學校所使用的讀本,窺見日本教育政策及印刷設計,其中《臺灣總督府國語讀本》是由鹽月桃甫、宮田彌太郎繪製內頁插圖,可謂是為臺灣設計發展的重要成果;另外《臺灣總督府初等圖畫》、《臺灣總督府公學校唱歌》、《臺灣總督府師範學校農業教科書》等讀本,大都採用雙色印刷,封面上的圖案造型如版畫般典雅質樸。

1895-1945 太陽旗下的設計:文化面向

《民俗臺灣》是臺灣第一份探討臺灣民俗與民俗學的專門刊物,封面大多由立石鐵臣操刀,是為臺灣近代設計的經典圖騰;1942 年西川滿、池田敏雄合著的《華麗島民話集》封面可見十二個紅色圓圈及反白的文字與圖案,封底繪製十二生肖,別具親和力;《臺灣繪本》則是 1943 年由立石鐵臣與西川滿所合作的作品;臺北高等學校須藤利一教授著作《南島覺醒》,封面是由立石鐵臣設計,以素雅且具個性的書名設計標題,彰顯日治時期對於「南島」研究的旨趣;1938 年的《熱帯柳の種子》由中川一政設計封面,靈感取材自板橋林家花園的蝴蝶窗花,再現他在 1937 年來臺旅居的生活經驗。

1895-1945 台灣繪葉書封套設計(台北生蕃屋出版)

台灣總督府為了推廣日本內地居民前來台灣觀光旅遊,1912年交通局鐵道部在台北設立日本旅行協會台灣支部,1935年設立觀光課,共同推動台灣觀光旅遊事業。民間則有鈴木新兵衛家族經營位於台北市榮町(現址為衡陽路伍中行)的「台北生蕃屋本店」,販售各種台灣知名物產及繪葉書,當年店面一樓、二樓間擺放蘭嶼達悟族的拼板舟,成為最醒目的店招。生蕃屋在台北西門市場(今西門紅樓)、基隆、高雄皆設有分店,發行為數眾多的台灣風貌老照片。根據昭和5年(1930)2月28日由台北生蕃屋發行的《臺北名所繪葉書集》封套,背後所列的發行項目有「臺灣八景」、「文化臺北」、「臺北名所」、「島都的美觀」、「臺北近郊」、「基隆港」、「臺灣情調」、「臺灣的果物」、「臺灣蕃人的風俗」、「明治溫泉」、「烏來社」、「阿里山」、「角板山」、「八仙山」、「臺中名所」、「臺南與安平」、「嘉義名所」、「新興的高雄港」、「日月潭」、「霧社與埔里」等廿種專題明信片,主題跨越台灣全島、各地城市、自然景觀、原住民族、風土特產等不同領域,滿足日本內地民眾對於南島台灣的諸多想像。

1902 日本參加萬國郵政聯盟二十五週年明信片

1868年(明治一年),明治天皇推動近代化政策,其中即包括導入郵便制度,建立現代化的通信系統,對日本的現代化過程至關重要,促進信息流通和經濟發展。1871年(明治4年)當局正式建立現代的郵便系統,這一改革由內務省主導,借鑑西方國家的郵政體系,於全國範圍內設立郵局、統一郵資和服務標準,促進信息流通外,也加速國家統一。1902 年,日本首度出現官製繪葉書。「萬國郵便聯合加盟二十五季祝典紀念繪葉書」是日本為紀念加入萬國郵政聯盟(Universal Postal Union,UPU)二十五週年而發行的紀念明信片。該聯盟成立於1874年,日本在1877年加入,成為早期成員之一。1902年,日本慶祝加入聯盟二十五週年,發行紀念明信片,反映日本在國際郵政體系中的參與,也展示明治維新後通信領域的現代化成就。

1905 和田三造繪製「臺灣總督府始政第十回紀念」台灣第一套明信片

1905年,日本統治台灣十週年。如前所述,此年亦為日俄戰爭勝利,帶來日本人搶購繪葉書之空前盛況。1905年6月17日,台灣總督府首度發行「始政十年紀念繪葉書」,邀請和田三造(Sanzo Wada,1883-1967)設計臺灣第一套明信片。和田以簡潔線條繪製台灣 總督、水牛、城門、挑擔人物,展現富有民情生活的畫面。扁平化形式加以黑色線條勾勒,整體色調雅繳、爽朗,署名「SW」(Sanzo Wada),成為見證台灣葉書發發展的重要史料,,可以說,和田三造是日本內地藝術家在日治時期參與台灣設計的濫觴。畫面邊緣可見「小川 一真印行」字樣,品質精良。

註:

和田三造於1931-32年,曾出任「台展」審查委員,是東京美術學校早期畢業生。1907年以「南風」 獲首屆「文展」最高賞。1908年公費渡歐,1915年歸國,轉行為圖案研究,1932年被任命為東京美術學校圖案科主任,於日本產業界、設計界有莫大的影響

小川一真(1860-1929)是日本攝影史的先驅人物,曾於1882年赴美學習攝影印刷,並將當時最先進的珂羅版(collotype)技術引進日本,對印刷技術改良以及商業寫真出版的推廣有著重大貢獻

1908 圓山警察官紀念明信片

1908年8月29日臺灣總督府在臺北圓山舉行「臺灣總督府警察官招魂碑除幕式紀念」,當日圓山設立臨時郵局,並提供紀念戳章,讓參加揭幕儀式的民眾蓋章留念,是臺灣首度出現郵便紀念戳章。畫面由八面放射狀的警徽加上三線組成外環,正下方有「台」字章,由於只有一天提供蓋戳,是為珍貴且稀有的設計史料。

1908 日治時期台灣明信片

日治時期,政府在台灣發行眾多明信片,指標性建物及事件時常出現其中,從主題選定、設計、印刷,都能彰顯一定程度的時代意義,如臺灣總督府植產局博物館、台灣鐵道旅館、臺灣神社、陸軍大臣奉納役利臼砲、臺南御遺跡與澳底禦上陸紀念碑等等。其中,鐵道拉近城鄉距離,促使觀光產業急速發展,「台灣縱貫鐵道全通紀念繪葉書」描繪的即是當時重要建設事件。

日本治理臺灣後,臺灣總督府規畫基隆至高雄的南北縱貫鐵路,歷時13年,1908年縱貫鐵路全線通車,該年10月24日總督府發行開通紀念繪葉書,一組三枚。並立即設置專責機關推動觀光事業,由交通局主管,鐵道部辦理臺灣觀光事務,宣傳臺灣風景名勝及鐵道旅游。

「台灣縱貫鐵道全通紀念繪葉書」,一組三枚。白底明信片上的人物,分別是當年台灣總督佐久間左馬太(1844-1915,左)、民政長官後藤新平(1857-1929,右),中央是冒著白煙、全速前進的火車,穿過全長889公尺的台灣第一鐵橋「濁水溪鐵橋」;郵戳以交通局鐵道部徽章作為內圈,外圍加上「臺灣縱貫鐵道全通紀念」字樣。

灰底明信片為新、舊台灣地圖的對比,後方古拙殘破的老地圖寫著「領臺當時之鐵道(明治28年)」,僅有基隆至台北、新竹三站;前方是「縱貫完成之鐵道(明治41年)」,清楚標示由北部基隆延伸至南部打狗、九曲堂的線路及車站。可見1895年領台至1908年,短短13年,日本連通台灣西部的交通動脈。背景襯以金、銀2色印刷打凸的金葉銀花蝴蝶蘭,上下兩行是為打凸的台字章及鐵道徽章,特殊工藝讓整體視覺顯得更為典雅尊貴。

第三枚明信片以「臺北停車場」、「臺灣神社」、「內社川鐵橋」、「打狗港」4張照片組合而成,中間加入紅紙「自基隆至打狗二百四十七哩全通紀念」,背景有台灣西南部盛產的農作物,和備受日本皇室、貴族喜愛,同時也作為日本皇室家徽的菊花,由此可見,明信片方寸之間具有的政治意涵。

1935 台灣近代美術啟蒙者:鹽月桃甫、鄉原古統、木下静涯繪製明信片

〈始政第四十回記念繪葉書〉,鹽月桃甫以野獸派油彩風格繪製「國境之南」的鵝鑾鼻燈塔,簡筆逸逸的輕鬆筆調勾勒高聳椰子樹,與畫面中心白色燈塔及圍牆形成強烈對比,尤其,紅色線條描樹木,搭配星羅棋布的粉紅、黃、藍色小點,盡顯鹽月超越常人的膽識。

鄉原古統則以細膩筆法繪製圓山明治橋及台灣神社,題材的選定是政治設計學的經典表徵。

木下靜涯久居淡水「世外莊」,以水墨描繪新高山及紅檜木,意境有別於先前兩者,可見同一主題,三人迥異的表現形式。

1935 台灣總督府始政四十年臺灣博覽會紀念明信片

1935年,日本為了向國內外宣傳殖民臺灣的政績,舉辦「始政40周年紀念臺灣博覽會」,因應此活動,推出為數甚豐的宣傳設計品,包括海報、明信片、糖果盒、活動票券、會場烏瞰圖等,各商店也分別製作廣告或紀念用的戳章,以供蒐集蓋印,許多明信片可見恭賀臺博的「祝台博」字樣。塚本閤治繪製兩枚明信片,是為博覽會的南方館、陸橋、府縣館和交通土木場景,以紅、藍、白三色為主,加上局部燙金,背景主色分別對調紅、藍雨色,形成既有一致性又具對比的視覺趣味。

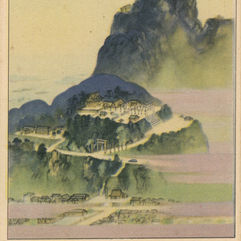

1935 吉田初三郎「雙絕臺灣八景」明信片

鳥瞰圖繪師吉田初三郎(Hatsusaburo Yoshida,1884-1955)活躍於大正、昭和時期,曾因1914年繪製的《京阪電車御案內》獲得皇太子讚賞。吉田設立「大正名所圖繪社」承接鐵道、巴士、商船、觀光旅遊委託,繪製各地名所鳥瞰圖而有「大正廣重」美譽。 吉田初三郎曾為台灣全景、高雄州、花蓮港觀光、礁溪溫泉樂園交通等繪製鳥瞰圖。 1935年,他接受《臺灣日日新報》邀約,來臺製作「臺灣八景十二勝」及「臺灣大鳥瞰圖系列計劃」。 「八景」即為基隆旭岡、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、壽山、鵝鑾鼻、太魯閣,再加上「二別格」臺灣神社和新高山(又稱「雙絕」),一共10幅。採一景一圖的單獨明信片,具有浮世繪版畫印刷般的漸層色調,色彩雅緻溫潤,在記錄台灣地景風土以及推動觀光旅遊上居功厥偉。其中,台灣神社及新高山,早已屬於「雙絕」,意即已位居尊崇地位,不須再經由眾人表決訂立;鵝鑾鼻則是日本統治台灣後新的國境之南,具有宣揚國土疆域的象徵,可以說主題的選擇與日治台灣的政治意圖息息相關。

1937 吉田初三郎「臺灣全島鳥瞰圖」明信片

吉田初三郎在1937年接受台灣銀行委託,繪製四幅聯屏的「臺灣全島鳥瞰圖」,有別於其他台灣地圖大多重視西部平原而輕忽東部後山的景象,此幅站在日本視角遙望台灣東部,地圖意象亦表達統治者對於土地詮釋的觀點。